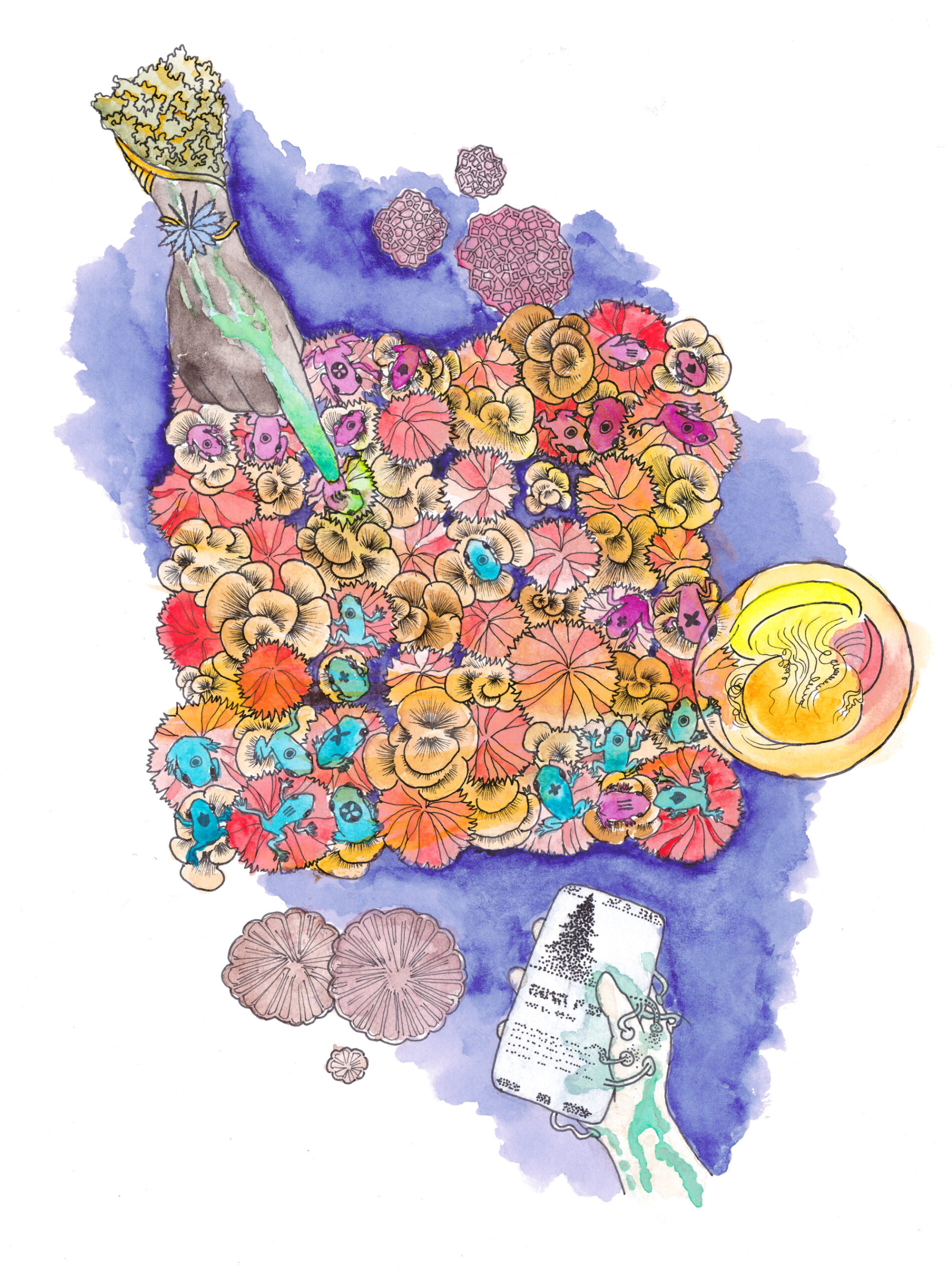

Todo lo que tocábamos estaba vivo. Cada mañana, despertaba en una cama que era un hongo gigante, cubierto de sábanas de seda fresca de araña. Las extremidades de nuestro hogar se estiraban y abrían cuando salía el sol. No necesitaba poner alarma, pues mis microbios intestinales secretaban neurotransmisores específicos para despertarme. De hecho, ya nadie consumía cafeína. Para ir al trabajo, abordaba un tren que cerraba la cremallera del ferrocarril en una dirección y la abría por la ruta de dos vías durante el regreso. En lugar de un celular, observaba un hermoso ecosistema orgánico, cuyas proteínas fluorescentes se acomodaban para dar las noticias del día. Mi dentadura se mantenía blanca por naturaleza, pues un ecosistema autorregulador consumía el exceso de azúcar de mi dieta. Y todo, absolutamente todo, estaba vivo.

Miró a su hijo, quien desde el otro lado de la mesa lo escuchaba con fascinación y con los ojos bien abiertos, y luego volteó a ver a su hermana, quien tenía la cabeza echada hacia atrás y los ojos en blanco.

—Me sorprende que sigas pudiendo aventarte esa retahíla sin carcajearte —intervino ella con un gruñido—. En serio no era tan maravilloso, ¿sabes? ¡Era imposible conseguir un buen trago en ese entonces! Me acuerdo que pedí vino en tu boda y me dieron una copa de savia morada y dulce. El cantinero me la entregó con un gesto superarrogante y me dijo que ya no necesitábamos sustancias embrutecedoras. “Tal vez tú no las necesites”, le contesté.

—¿Todo estaba vivo? —preguntó el hijo, sin dejar de mirar a su padre—. ¿En serio? ¿Tooodo?

—Sí, todo.

—¿Las tazas?

—Se desintegraban como hormigas cuando las dejabas caer al suelo.

—¿Las calles?

—Eran tapetes fúngicos autorregenerativos.

—Apestaban a cervecería —intervino la hermana—. Todo olía a levadura. A moho tibio y levadura.

—¿Y la ropa?

—Ay, la ropa era muy hermosa. Vestíamos con musgos e hilos que crecían de collares fúngicos. Nuestros zapatos eran como bonsáis torcidos, hechos de bucles de enredaderas, con todo y flores y pétalos. Y usábamos abrigos de pelaje vivo.

—¿Y las ventanas? ¿Las ciudades? ¿Las luces?

—Cristal diatómico, huertos inmensos sin fin, bioluminiscencia a la orden.

—Todo se veía medio deforme y ruinoso, la verdad —masculló la hermana.

—Tu tía está enojada porque ella no contribuyó. Jamás vio siquiera las comunidades de corales del sur.

El hijo se rió, y el padre le hizo segunda, mientras que la hermana se levantó de un brinco. Se veía molesta.

—Tu ecodictadura nos vino de maravilla, ¿verdad? —dijo en tono sarcástico.

Sin dejar de sonreír, el padre y el hijo la vieron irse.

—Vuélveme a contar la historia del MetaBioma.

—El MetaBioma vinculaba absolutamente todo. Era una enorme red interconectada de bacterias, hongos y otros microorganismos subterráneos que diseñamos específicamente para ayudar al mundo y renovarlo.

Se miraron entre sí. ¡Cuántas veces habían tenido esa misma conversación! Pero, para el hijo, ver a su padre tan contento nunca pasaba de moda.

Apenas tenía diez años, pero se daba cuenta de que, cada vez que su padre contaba esas antiguas historias, el brillo de sus ojos se apagaba un poco y sus aseveraciones perdían una pizca de convicción. Además, ciertos detalles iban perdiendo claridad, en especial cuando hablaba de lo que inventaron en ese entonces para reemplazar el dinero.

—Desarrollaron un… un conjunto de organismos. Y lo llamaron MetaBiótica. No era el mejor nombre del mundo, pero no es peor que los nombres de las antiguas criptomonedas… Y la MetaBiótica mediaba todas nuestras interacciones. La incubábamos en nuestro interior, y ella enviaba señales de nuestras intenciones al mundo viviente. Todo fluía sin contratiempos, en absoluta armonía.

El hijo también había entendido que no debía volver a preguntarle a su padre por el colapso del proyecto MetaBioma. Esa parte no le gustaba relatarla. Se amargaba y afligía, y después de eso pasaba horas en su habitación, lamentándose. Si acaso llegaban a esa parte, era el padre quien ponía mala cara (“¡Maldito golpe corporativo!”), y la tía se convertía en la orgullosa custodia de la historia reciente.

—La MetaBiótica era como un virus, ¿sabes? —le explicaba la tía—. Y esos virus hacían lo que los virus siempre hacen: se multiplicaban. Creíamos que estaban al servicio de la humanidad, pero resultó que nosotros estábamos al servicio de ellos. Tu papá y sus amigotes idiotas fueron sus principales facilitadores. Luego empezaron a decir cosas como: “MetaBiótica hace al hombre”. Y creían que eran mejores que los demás porque tenían más. Por eso la gente se volvió avara, y entonces la supuesta harmonía se fue por el caño.

—Siempre seré el primero en aceptar que no todo funcionaba a la perfección. Eso habría sido utópico…

—Una cosa habría sido que fuera imperfecto, pero ¡la MetaBiótica mutó y se volvió patogénica! Cuadras enteras de las ciudades empezaron a pudrirse. Todo apestaba horrible. Todo mundo estaba infectado. ¡Había que hacer algo al respecto!

—La gente era feliz —intervenía el padre y se miraba las manos arrugadas—. Todo mundo trabajaba. Y mi dentadura se limpiaba sola.

— Ahora, en cambio, te toca lavarte los dientes por ti mismo, ¡gracias al Cielo! Y la Naturaleza sigue haciendo lo suyo. — La tía asentía con remilgo y se levantaba para ir a trabajar a la planta de fermentación. El padre la reprendía en voz baja y se paraba para ir por otra taza de savia verde caliente.

Afuera, los Pragmáticos y sus contratistas seguían reforzando las calles de musgo con concreto, plantando tuberías en el suelo y erigiendo altísimas torres de telefonía celular que llegaban al cielo. Sólo quedaban indicios vagos del MetaBioma, como casas que parecían flores gigantescas y camas que asemejaban hongos enormes, pues algunas personas seguían disfrutando sus curvas y colores naturales.